“白露”代表着暑热的结束,万物随寒气增长,逐渐成熟和萧落,而在季节转化过程中,前期播种的希望在这个季节即将丰收。越努力越幸运。

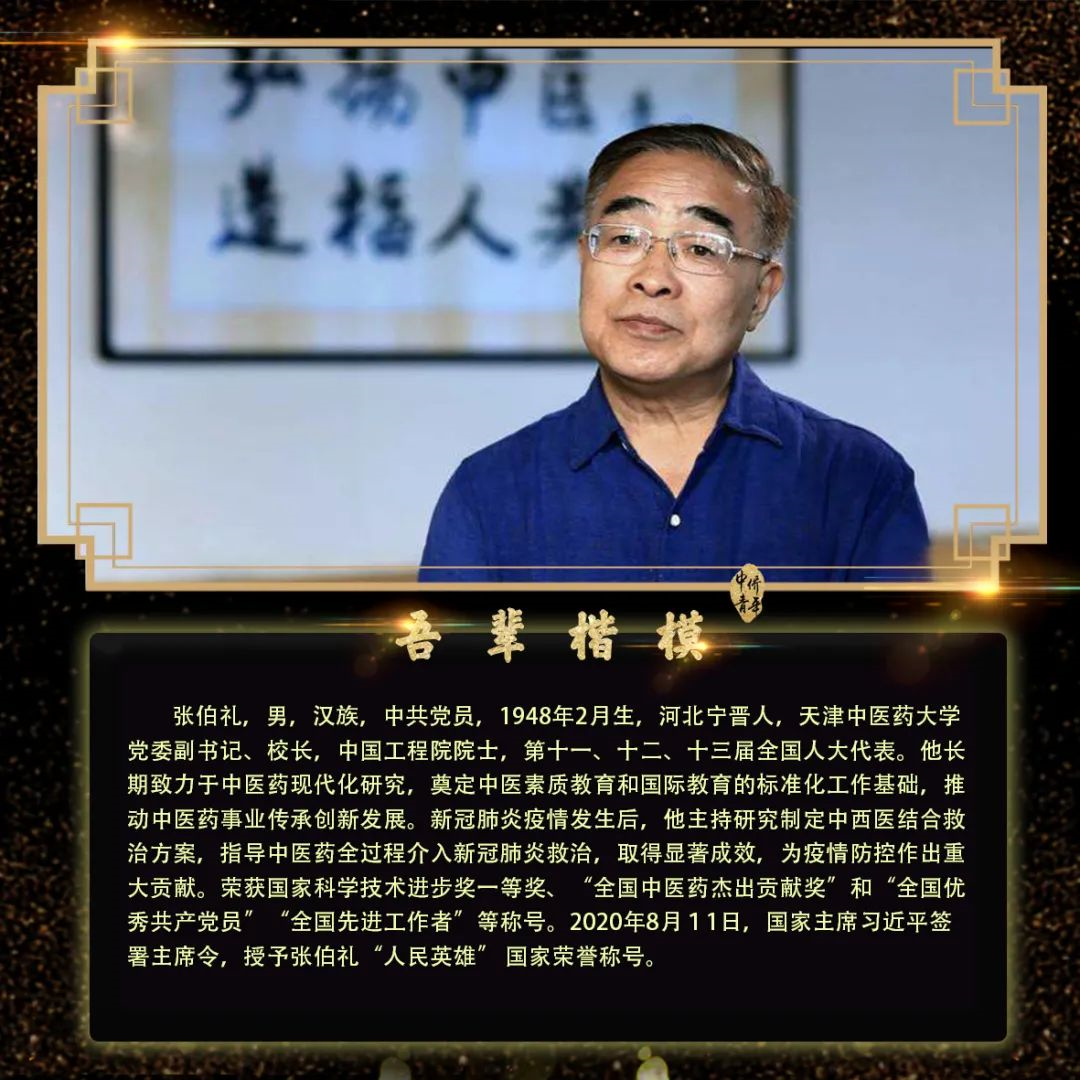

为记录时代印记、弘扬时代精神,让时代榜样持续引领时代,“中侨青年”微信公众号推出“吾辈楷模”系列推送,为大家介绍这些心系国家和人民的中华民族的优秀儿女。中侨青年将认真学习、深刻领会,始终不忘初心、牢记使命,奋力续写新时代中侨青年发展新篇章,为实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗。

前言

新冠肺炎疫情期间,张伯礼已经参加了几十场海外连线,“病毒没有国界,疫情不分种族。分享中国经验,我们从不保守”是这位老中医自始至终秉持的观念,“希望中医药能帮助更多国家和地区”是他的希望和不变的追求。

务真求实,不畏发声

张伯礼,1948年2月26日生于天津,河北宁晋县人中共党员,中医内科专家,中国工程院院士、医药卫生学部主任,中国医学科学院学部委员,天津中医药大学校长,中国中医科学院名誉院长,“重大新药创制”科技重大专项技术副总师,国家重点学科中医内科学科带头人。

张伯礼1982年毕业于天津中医学院,获得中医内科学硕士学位;1992年任天津中医学院中医工程研究所所长;1999年任天津中医学院第一附属医院副院长;2002年任天津中医学院院长;2005年当选中国工程院院士;2006年任天津中医药大学校长;2010年任中国中医科学院院长;2011年被授予“全国优秀共产党员”称号;2014年获得国家科学技术进步奖一等奖;2016年获得吴阶平医学奖;2017年被授予“全国名中医”称号;2019年获得全国中医药杰出贡献奖,并被聘为中国医学科学院学部委员;2020年8月11日被授予“人民英雄”国家荣誉称号。

临危受命,坚守江城

2020年4月16日下午五点,从武汉开来的高铁徐徐驶入站台,中央指导组专家组成员、中国工程院院士、天津中医药大学校长、江夏方舱医院总顾问张伯礼在大家的簇拥下走下火车。整整82天,张伯礼院士始终奋战在江城疫情防控和医疗救治第一线。回到天津,面对家乡人热情的欢迎,张伯礼院士谦逊地说,我就是平常人做了点平常的事,不是什么英雄。82个日夜,72岁老人始终心怀祖国和人民,坚守一线,身先垂范。

1月26日,大年初二晚上,正在天津指导防疫的张伯礼院士接到国家疫情防控指导组电话,临危受命,当晚奔赴武汉疫情防控一线。

1月27日开始,张伯礼院士深入定点医院、方舱医院、社区,给病人会诊,调查疫情,制定中医治疗方案、研究中药治疗新冠肺炎的处方。他提出,必须马上对病患分类分层管理、集中隔离,建议征用学校、酒店作为隔离观察点,给患者普遍服用中药,用“大水漫灌”的方式达到早期干预的目的。这一建议被采纳。

2月12日,张伯礼院士率领209名中医“国家队”进驻江夏中医方舱医院。该“中医国家队”由天津、江苏、河南、湖南、陕西五省市三甲医院的专家组成。

2月14日开舱至3月10日休舱,在张伯礼院士的带领下,江夏方舱医院收治564个患者(轻症71%,普通型29%),治愈出院392人,其他患者在江夏方舱医院休舱后转诊他院。患者通过服用中药、打太极、练八段锦、做按摩、做敷贴、做针灸等全套中医疗法的救治,截止到“休舱”时,实现了“三个零”:病人零转重、零复阳;医护人员零感染。

2月16日,由于过度劳累,张伯礼院士胆囊炎发作,腹痛难忍,中央指导组的领导强令他住院治疗。经检查,张伯礼院士的胆囊已经化脓、胆管结石嵌顿坏疽了。19日,张伯礼院士在武汉接受了微创胆囊摘除手术。手术后第三天,他就又投入救治工作。

3月19日,张伯礼院士迎来了72岁生日。同一天,武汉新增确诊病例、新增疑似病例、现有疑似病例第一次全部归零。张伯礼说,这是最好的生日礼物。

4月8日,张伯礼院士原本计划在武汉解封之际回津,由于有些工作需要处理,就一直拖延到4月16日。在这一周多时间里,张伯礼院士还忙于各种国际连线,为海外华人华侨解“疫”释疑,帮助国外抗击疫情,讲解新冠肺炎防治的中医处方,分享中医药抗疫经验等。

中西结合,战胜病魔

中西医结合抗击冠状病毒,是张伯礼力推的治疗方法。早在2003年抗击非典时,就已经验证了这个方法的有效性。在来武汉前,他和他的团队已经在天津海河医院运用此法,取得良好疗效。

张伯礼表示,第一,集中隔离,普遍服中药,是阻止疫情蔓延的基础。通过给发热、留观、疑似、密接人群发放中药汤剂和中成药,这四类人群中确诊新冠肺炎的比例2月初超过80%,到2月中旬降到了30%,2月底更是降到个位数。第二,方舱医院采用中医综合治疗,是降低轻症转重症的关键。方舱医院收治的是轻症和普通型患者,轻症不转为重症是治疗的重要目标。以江夏方舱医院为例,通过采取汤剂、口服中成药、按摩、刮痧、贴敷等中医药治疗手段为主的中西医综合治疗,564名患者没有一例转为重症。这一治疗经验向别的方舱医院推广后,各个方舱的转重率基本上都维持在2%—5%左右。第三,重症患者救治是重中之重,中西医结合是降低病死率的核心。中医在多家医院参与救治重症患者,通过大胆使用、早使用中药注射剂,取得了非常好的效果。第四,在患者恢复期,继续发挥中西医结合的优势,促进患者早日康复。患者出院后的康复阶段,往往还有乏力、咳嗽等症状,肺部的炎症还没有完全吸收,免疫功能也没有完全修复。这种情况下,采用中西医结合办法,做呼吸锻炼,同时配合中医药针灸、按摩等综合疗法,可以促进肺部炎症吸收、保护脏器、修复免疫功能。

在张伯礼等专家组成员的强力推动下,武汉协和、同济、金银潭等医院的重症患者也采用了中西医结合治疗,在西医呼吸、循环支持下,中医药在稳定血氧饱和度、控制肺炎进展、抑制炎症因子风暴及保护重要脏器功能等方面起到很好的辅助作用,有些重症患者转为轻症,或痊愈出院。

宁负自己,不负别人

“大疫当前,医生就是战士,就要往前冲” “是武汉人民和支援武汉的全国医务工作者们,众志成城,共同奋斗,才取得了目前抗疫的成果。作为医生,大疫当前,我们就是战士,就要往前冲,这是尽我们的本职工作。”在火车站,张伯礼院士深情地说,“让我们感动的是,武汉老百姓非常给力,全国志愿者奉献的精神也令人感动,他们自己开车,自己加油,一直坚持了几个月。众多志愿者为保证战疫胜利作出了巨大贡献,在武汉有很多可歌可泣的事例。这也反映我们中国人,在疫情面前,团结一致,齐心协力,众志成城取得这次胜利。”张伯礼院士多次谦逊地说:“我们作为医务人员就应该做这些事。我是一名中医,此次新冠肺炎主要损害免疫功能,中医治疗正好能很好地提高免疫功能,就像一把钥匙开一把锁。作为一名医生,我就是干了该干的事,说了该说的话,很普通很平常,受到大家这么热烈的欢迎,我觉得受之有愧。”

张伯礼抗击非典时的誓言至今依然不改,他对取得这场疫情防控阻击战的最后胜利一直信心满满。在他手术后,他以诗抒怀:抗疫战犹酣,身恙保守难,肝胆相照真,割胆留决断。我也没有考虑自己的年龄,必须来,来了还要战斗好! 这种情况不能讲条件,也没有必要讲条件。

张伯礼院士是一位英勇无畏、敢于担当、忘我工作的抗疫英勇,一位白衣天使的代表,一位老共产党员的代表,一位天津人的代表。他是我们学习的楷模,必将激励我们把抗疫斗争进行到底,夺取最后的胜利。

一个具有强大凝聚力的国家是无数幸福小家的坚强保障。越是这样的危难时刻,越是能感知来自这个国家这个民族力量;越是在无情的灾难面前,越是能感受“中国”这两个字带来的温暖与美好。

张伯礼有个坚定的信念:弘扬中华民族优秀文化,继承发展祖国传统医药,为人民群众的健康服务。这个信念使他数十年如一日潜心教书育人,忘我救死扶伤,勇攀科研高峰,将心血倾注在中医药事业上。

今天

“青年大学习”网上主题团课

迎来了新的学期

快来跟着中侨青年一起学习吧